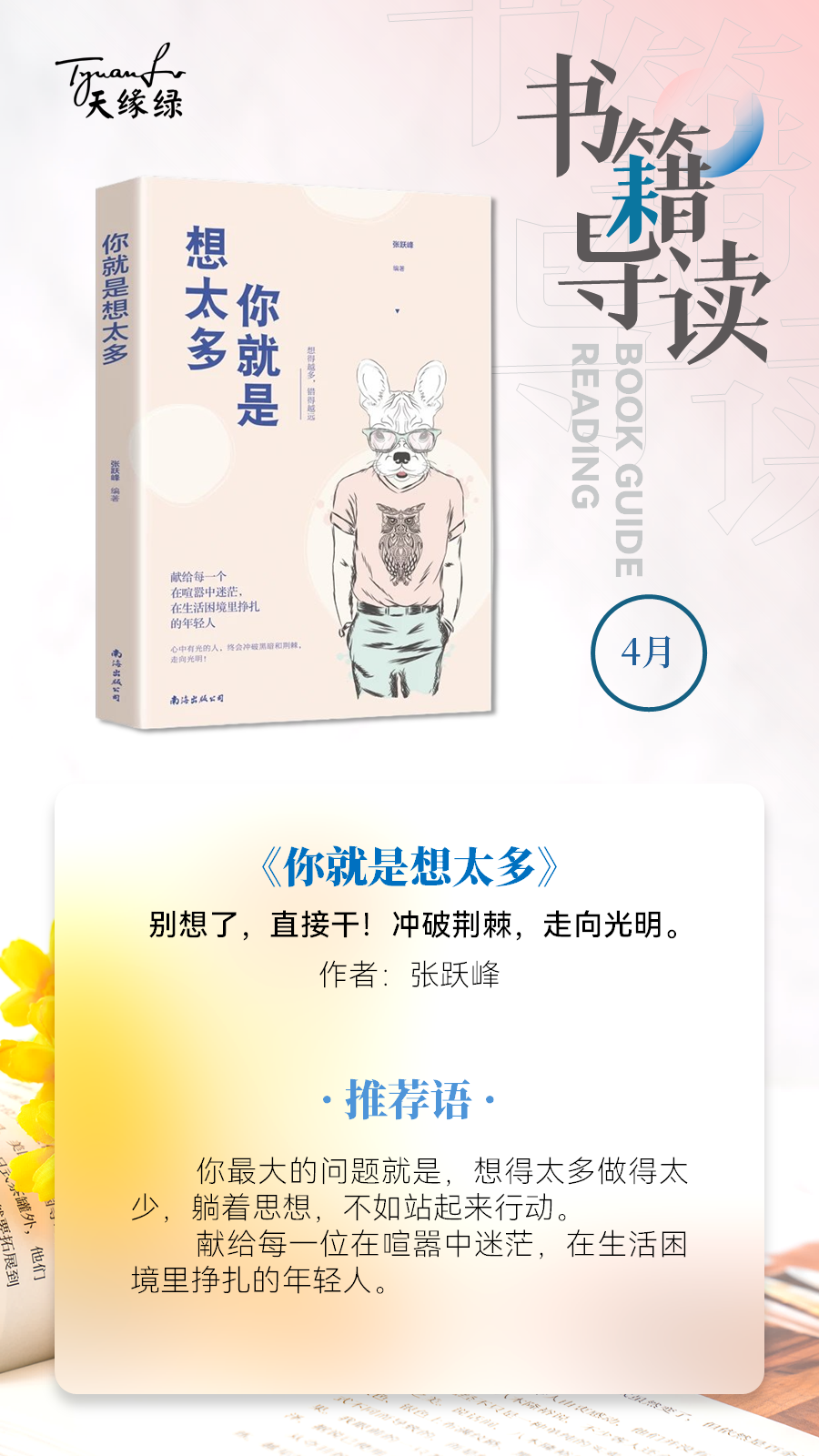

好書共讀《你就是想太多》——別想了,直接干!

READING DAY

世界讀書日

別想了

直接干

《你就是想太多》

讀

書

日

我們生活在一個奇怪的時代:信息觸手可及,勇氣卻成了稀缺品。每天早晨睜眼,大腦就開始自動播放恐怖片:“方案被否定怎么辦?”“領導那句話是不是在暗示什么?”“又要面對難搞的客戶了”“五年后會不會被AI取代?”……事實上,這些想象中的災難,90%不會發生,但我們卻為此付出了100%的焦慮。

張躍峰在《你就是想太多》中拋出一個辛辣的觀點:“人生十有八九不如意的事情就是想得太多做得太少”。當我們權衡利弊的時候,機會往往已經悄然溜走。

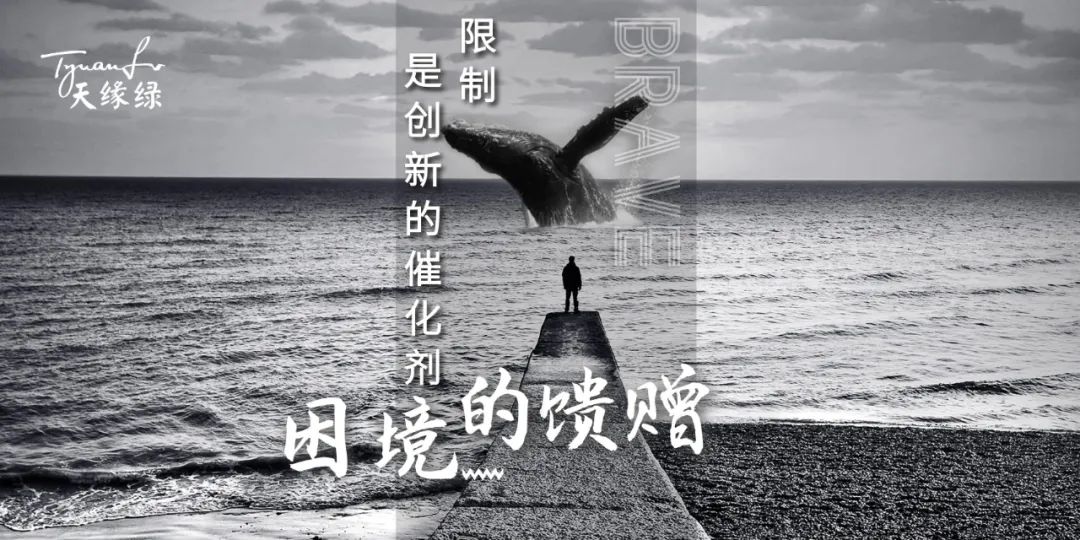

BOOK 思考的悖論:永遠不可能“準備好” 我們總以為多思考就能減少風險,但真相是:過度思考本身就是最大的風險。大腦有個卑鄙的陷阱——它會把“思考”偽裝成“努力”,讓你在反復糾結中產生“我已經很努力了”的錯覺。 心理學實驗證明:當人們被要求“先想清楚再動手”時,反而比“邊做邊調整”的人效率低三倍。因為思考會制造虛假的完美預期,而行動才能帶來真實的反饋。就像站在泳池邊糾結水溫,其實只要跳下去,身體會在10秒內適應——但你卻在岸上哆嗦了半小時。 更殘酷的是,思考會隨時間貶值。那個“等準備好再開始”的念頭,三年后往往變成“早知道當初……”的嘆息。機會從不等人,但焦慮可以陪你一輩子。許多人把“深思熟慮”當作美德,卻不知這常常成為逃避的借口。研究表明,人們在決策時花費的時間與決策質量并非總是正相關。超過某個臨界點后,額外的思考時間反而會降低決策效率。 以特斯拉的發展歷程為例。在電動汽車尚未普及的年代,如果馬斯克執著于“市場是否成熟”的思考,可能永遠都不會邁出第一步。他的做法是:先推出產品,在行動中迭代。這種“行動導向”的思維模式,往往比完美的計劃更能帶來突破。 BOOK 恐懼的真相:在和自己的影子搏斗 我們總說害怕失敗,但真正恐懼的其實是“想象中的失敗”。就像孩子怕黑,怕的不是黑暗本身,而是大腦在黑暗中編造的怪物。 神經科學研究發現:人對后悔的恐懼強度,是實際失敗痛苦的兩倍。也就是說,你幻想“如果搞砸了怎么辦”時承受的痛苦,比真正搞砸時還要劇烈。這就像提前為一場可能不會發生的災難,支付了雙倍的精神賠償金。 那些改變世界的人早就看透了這一點。他們不是不害怕,而是學會了和恐懼談判:“我可以讓你坐在后座,但別想搶我的方向盤。” BOOK 自信的騙局:先開槍,再瞄準 絕大多數人把因果關系搞反了——不是“有了自信才能行動”,而是“行動會分泌自信”。 大腦有個神奇機制:當你假裝勇敢時,它會真的開始釋放勇氣激素;當你做出決定時,它會自動搜集證據來證明這個決定正確。這就是為什么那些看似“盲目自信”的人往往能成事——他們不是先知先覺,而是先用行動啟動了大腦的支持系統。 等待自信就像等待沙漠下雨。真正的強者會直接帶上水壺出發,在行走中找到綠洲。 BOOK 困境的饋贈:限制是創新的催化劑 歷史總是重復一個黑色幽默:那些被逼到墻角的人,反而跳得比誰都高。 當資源充足時,我們沉迷于優化細節;當退路斷絕時,才會爆發顛覆性創新。就像被困在廢墟中的人能聽見幾公里外的聲音,絕境會激活你從未察覺的感官。 這不是雞湯,而是進化論——生物總是在環境劇變時突變出最強性狀。你現在的焦慮,可能就是下一個突破的孵化器。 BOOK 他人的評判:他們比你更忙 我們往往會高估外界對自己的關注度。 我們做錯了事,說錯了話,總是會對它無法釋懷,總覺得那些丑態百出的樣子會永遠成為別人的笑柄。而實際上大家并沒有注意到,即使注意到了也會很快將其拋之腦后,除了你自己,沒有人會把這件事放在心上。 那個讓你失眠的尷尬瞬間,別人轉頭就忘;你糾結許久的缺點,在他人眼中只是背景點,就像你不會記得同事上周的衣領褶皺,別人也不會盯著你的失誤不放。那些真正值得在意的人,不會用顯微鏡觀察你的生活;而那些用顯微鏡的人,根本不值得你在意。 寫在最后 站在人生的十字路口,我們常誤以為需要更精密的分析。當你在兩條路之間猶豫時,請選那條讓你心跳加速的——因為那里藏著你的天命。 梵高在給弟弟的信中寫道:“正常是鋪好的軌道,但真正的生活在曠野。”從今天起,讓我們停止在腦海中建造迷宮,而是用雙腳丈量真實的土地。記住:思想的重量會壓垮翅膀,而行動的微風終將托你飛翔。 現在,請合上書本,去做那件你反復琢磨卻遲遲未動的事——答案不在第100次思考中,而在第一次行動的塵埃里。 別想了,直接干!